Miyagi University of Education YOSHIDA Tsuyoshi Laboratory

yoshida@staff.miyakyo-u.ac.jp

〒980-0845 宮城県仙台市青葉区荒巻字青葉149

ゼミSEMINAR

吉田剛研究室とは

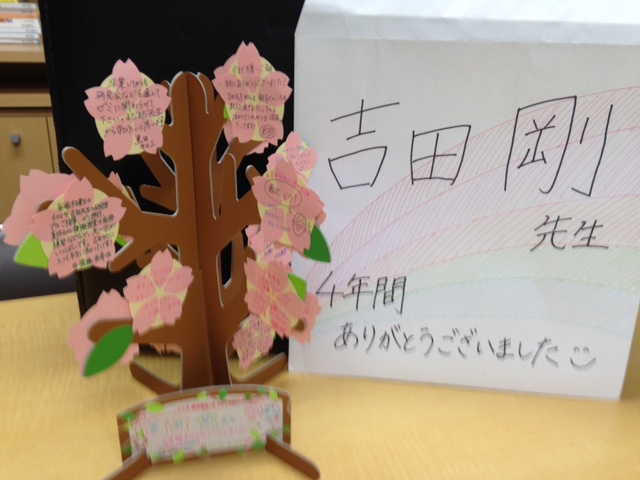

社会科教育演習Bでは、吉田剛教授のもと3年生5名、4年生6名計11名の学生が活動しています。明るく和やかな雰囲気のなかで、学年の差は関係無しにゼミ生全員が積極的に議論し、互いを高め合えるような学びの場で日々勉学に励んでいます。

学部3年生の前期は、主に地域素材を使った授業づくりを行います。ひとつの地域を題材として定め、その地域の歴史、地理、経済活動などをベースとして、小中学校の社会科の一単元をつくります。夏にはつくった授業計画をもとに10分程度の模擬授業を行うため、単元開発から授業実践まで、社会科教育の一連の流れを実践的に学ぶことが出来ます。今年度は小中学校だけではなく、高校世界史分野での授業づくりに取り組んでいる学生もおり、3年生のみならず、4年生も新たな視野が広がるのではないかと期待しております。3年生後期からは卒業論文作成に向けて早くも動き出します。様々な分野の興味のある論文を読み発表していくなかで研究題材や問題意識を固め、3年生という早い段階から成果を積み重ねていくことにより,レベルの高い卒業論文が仕上がります。題材は、社会科教育そのものに関してや、地理、歴史、公民分野の単元開発、またイギリスやオーストラリア等の海外のカリキュラム研究など多岐にわたります。学生の様々な興味関心の分野に対応した指導を受けられるというのは、この研究室の魅力ではないでしょうか。

社会科教育演習Bは、「個の指導」を最も大切にしている研究室であると言うこともできます。頑張れば頑張るだけ、先生もそれに応じて熱心に指導してくださいます。このような指導体制が、先輩方の素晴らしい進路実績に結び付いているのでしょう。教員を目指している方はもちろんですが、そうでない方も、「ぜひ吉田先生の個に応じた指導を受けて自分を高めたい」と思ったら、一度研究室に足を運んでみてください。

<2016年度 ゼミ演習代表4年 横山奈緒子>

吉田剛ゼミの一番の魅力は「ゼミ生一人一人に対して親身に対応してくれる環境が十分に整っていること」であると思います。的確なアドバイスと、きめ細かいご指導により、学問と深く向き合い、自己研鑽に励むことができます。その甲斐もあり進路実績も毎年レベルの高いものになってきています。小中高の社会系教科教育にとどまらず、海外の教育など多岐にわたって研究しているため、ゼミ生は様々なことに関心を持って広い視野から学習できると思います。教員を目指す方はもちろんのこと、公務員や大学院を目指している方、ぜひ吉田先生の熱心かつ的確な指導の下で共に夢を掴みませんか。

<2015年度 ゼミ演習代表4年 管野友佳(2016年度より吉田剛研究室同窓会長)>

ゼミ旅行の軌跡

- 2006年度

- 秋田県秋田市/秋田御所野中学校訪問

- 2007年度

- 新潟県村上市/新潟県立村上中等学校訪問,山形県天童市・山形市/山形市立豊田小学校訪問

- 2008年度

- 岩手県奥羽市・花巻市/花巻市立花巻小学校訪問

- 2009年度

- 福島県会津若松市・喜多方市/会津若松市役所訪問

- 2010年度

- 宮城県気仙沼市・登米市/気仙沼市教育委員会訪問

- 2011年度

- 秋田県横手市商工観光課・湯沢市土地改良機関

- 2012/2013年度

- 仙台市内(卒論発表会)

- 2014年度

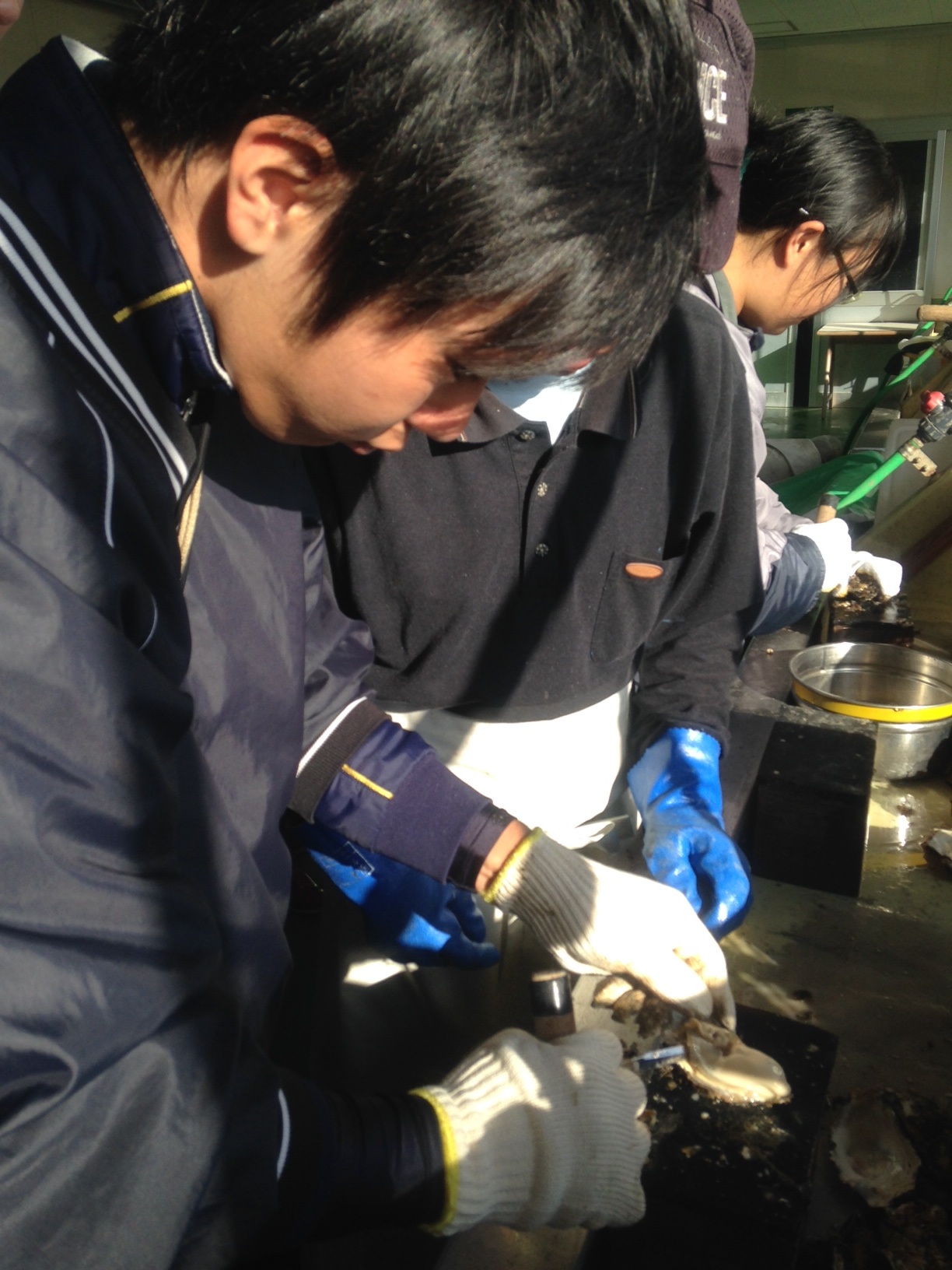

- 宮城県松島地域(巡検・漁協訪問)

- 2015年度

- 岩手県北上市・花巻市・盛岡市(巡検・ヤクルト工業・南部鉄器工場ほか)

学部生/修士学生/教職大学院生の卒業論文・修士論文*・実践論文**のテーマ

| 2006年度 | ○小学校社会科における国際理解カリキュラム ○社会科における新聞資料の役割 -情報処理能力の育成の観点から- ○小学校社会科における野外調査の授業設計 |

|---|---|

| 2007年度 | ○小学校生活科と社会科の関連 -系統的な社会認識形成の視点から- ○空間認識の発達を促す小学校社会科の授業設計 -中学生を中心にして- |

| 2008年度 | 〇中学校社会化地理分野の「身近な地域の調査」に関する研究ー教員へのアンケート調査の分析を通してー* ○歴史的思考力を育成する小学校社会科の授業設計 ○イギリス・ナショナル地理カリキュラムにおける「世界の国々」の取り扱いについて ○経済的見方・考え方を育成する小学校社会科の授業設計 ○中学校歴史教科書における地図に関する研究 ○小学校社会科地域学習のあり方 -総合的な学習の時間との連結を図って- ○新小学校学習指導要領に関する研究 -歴史的変遷に基づいて- |

| 2009年度 | 〇公民科の学習指導に関する実践的研究~石巻の地域産業学習を通して~** 〇公民的資質を養う小学校社会科における意思決定型授業の研究** ○現代的課題を考える小学校社会科の歴史学習 ○歴史的イメージを育成する中学校社会科授業設計 ○小学校社会科における問題解決的な学習 ○中学校社会科歴史分野における世界史的内容について ○社会科における情意的な事柄の評価に関する研究 |

| 2010年度 | 〇中学校社会科公民的分野における地域を生かした国際理解教育** 〇単元開発研究:小学校4学年社会科学習指導「きょう土に伝わるねがい~角田に広がる用水~」** 〇中学校社会科の経済学習におけるシミュレーション教材について** 〇地域素材を活用した中学校社会科歴史的分野の授業の開発~宮城県北部にまつわる隠れキリシタンを素材として~** 〇世界認識にかかわる地理教育研究の動向** ○子ども遊び行動と空間認識 ○オーストラリアの多文化主義における言語教育 ○青森県における地域ブランド戦略 ○日中韓歴史教科書問題について 〇日清・日露戦争期における戦争論~内村鑑三を中心に~ |

| 2011年度 | 〇中学校社会科における世界認識形成* 〇地域を見つめ、資料や考えを活用することができる児童の育成** 〇多面的・多角的な見方,考え方を育む歴史学習ー近現代史をとおして-** 〇ICT活用授業の設計を通した教師の力量形成ー小学校社会科における事例報告ー** ○小学校における防災教育の在り方 ○小学校社会科における地域素材の教材化について~宮城県白石市を素材として~ ○小学校社会科におけるICTとデジタルコンテンツの活用について ○仙台市における新エネルギーの導入 ○秋田県北部エコタウン計画に関する研究 |

| 2012年度 | ○イギリス中等地理教育カリキュラムにおける教科書研究 ○平成期における小学校社会科教科書の分析 ○現代の子どもを取り巻く教育格差 ○小学校における津波防災教育~岩手県釜石市防災教育の分析を基に~ ○中学校における自尊意識 ○小学校社会科における授業設計-伊豆沼・内沼を素材にして- 〇学校教員のストレスとソーシャルサポート |

| 2013年度 | ○フィンランド教育の体制について ○鳴子温泉地域の地理的考察-立地と機能に焦点を当てて- ○韓国の小学校歴史教科書に関する研究 |

| 2014年度 | 〇価値判断力を高める社会科の授業づくり* ○道徳教育の展開-社会科教育との接点- ○ユニバーサルデザインの視点を取り入れた小学校社会科授業づくり ○オーストラリアにおける多文化社会と歴史教育 ○地理教育におけるGISの活用について ○戦前の社会系教科書の比較-地理と国史に着目して- ○シンガポールの中学校低学年社会科における多文化教育 ○中学校地理「身近な地域の調査」におけるフィールドワーク学習の教材開発 ○国際紛争と社会科教育 |

| 2015年度 | ○社会的判断力を育成する小学校社会科の授業設計 ○防災教育のための中学校社会科における単元開発 ○地域素材による小学校社会科授業開発~山形県の「芋煮」を題材として ○小学校社会科における思考スキルの育成 ○オーストラリア・ニューサウスウェールズ州地理カリキュラムの変容 |

| 2016年度 | 〇地理教育におけるGISの活用について* 〇シティズンシップ教育におけるナショナル・アイデンティティに関する研究* ○オーストラリア・ニューサウスウェールズ州歴史カリキュラムにおける歴史的思考力 ○経済概念を育成する教育カリキュラムに関する研究 ○岩手県宮古市における防災教育 ○中学校社会科カリキュラムにみられるナショナル・アイデンティティ ○初期社会科教科書に見る経験主義 ○主権者教育を軸とした社会科教育カリキュラムの開発 〇「差別」「偏見」が起こる理由と心理についての社会学的一考察 |

| 2017年度 | 〇ユネスコと気仙沼市ESD教育に関する研究 〇シンガポール2012年版小学校社会科シラバス・教科書の分析 〇ニュージーランド・社会系カリキュラムの分析 〇カナダオンタリオ州社会科2013年版カリキュラムの分析 〇香港中学校歴史カリキュラムの分析 〇中学校社会科地理的分野における地理的技能に関する研究* |

| 2018年度 | 〇イギリス地理カリキュラムにおける初等テキストブックの分析 〇児童生徒の非行のために何ができるか-学校と地域が連携する支援体制- 〇ESDからみる学校教育と地域 〇地理教育におけるGISに関する研究 〇主体的・対話的で深い学びに関する研究 〇シンガポール中学校地理カリキュラムの分析 〇ESDと社会科教育―中学校社会科公民的分野を中心として―* 〇社会科政治カリキュラムに関する研究ー政治意識調査に基づいてー* |

| 2019年度 | 〇アイドルファンの発展段階についてージャニーズファンの事例ー 〇小中一貫教育に関する研究 〇大学生における家族関係の認識とアイデンティティ発達の関係について 〇現代の少年犯罪に関する研究 〇富谷市の住民主動型まちづくりの研究 〇宮城県大崎地域における酒造業の展開 〇持続可能な地域形成の拠点となる学校ー唐桑小学校のESD実践からー 〇メディア・リテラシーを促す中学校社会科公民的分野の授業設計* |

| 2020年度 | 〇個別化する社会における学校教育での「与える価値観」の育成についての研究 〇子どもの貧困と子ども食堂 〇地方自治体が取り組むSDGs推進についての研究 〇新型コロナウイルス感染症による休業中の家庭学習について 〇仙台市におけるインクルーシブ教育 〇大学生の政治参加意識と主権者教育に関する研究 〇中学校社会科歴史的分野における人物における人物の取り上げに関する研究* 〇シンガポールの中等歴史シラバスにみるナショナル・エデュケーション* |

| 2021年度 | 〇不登校に関する研究ー適応指導教室における現状とニーズからー 〇ICTを活用した小学校社会科の授業の構想 〇自尊感情を高める道徳教育の単元開発 〇小学校社会科教科書における地図の活用と子どもたちの関係性 〇集団づくりのための人権教育 〇非行少年の立ち直りを支える取り組みや想い 〇スクールカーストに関する研究―大学生の回想調査を踏まえて― 〇世界遺産教育としての中学校社会科地理分野「平泉」単元の開発* |

| 2022年度 | 〇情報社会における価値形成力と意思決定力を育成する小学校社会科の単元開発 〇公民的資質を育成する社会科授業の類型 〇児童生徒の性意識の発達過程から新しい性教育を考える 〇シンガポール小学校社会科における教科書分析 〇社会科教科書にみるESDに関する研究 〇中学校社会科授業における問いに関する研究~問いの連なりに着目した授業設計~** 〇生徒理解のための調査法の開発** 〇社会科の方法論に関する実践研究** |

| 2023年度 | 〇学校教育における学習の動機づけによる自己調整力 〇インクルーシブ教育における児童への働きかけ 〇仙台市の小学校社会科副読本を活用した単元開発 〇仙台市における小学校の防災教育 〇米国地理ナショナルスタンダード第2版に関する研究 〇若者世代の生活防災意識に関する研究 〇中学校社会科における汎用的なスキルと価値・態度 〇中等教育段階における金融教育に関する研究 〇中等社会科教育における模擬選挙の効果 〇社会的な見方・考え方を育成する中学校社会科における学習指導の工夫** 〇中学校社会科におけるICTを活用した対話型授業の充実** 〇中学校社会科における授業設計の充実** |

| 2024年度 | 〇仙台四ッ谷用水の教育的利用 〇小学校社会科におけるSDGs教育の課題と展望 〇生きる力を身に付けるための起業家教育について 〇中等地理教育における地図リテラシーに関する研究 〇小学校社会科デジタル教科書の意義 〇高等学校における主権者教育について 〇福島県の放射線教育に関する小学校社会科の単元開発 〇シンキングツールを活用した中学校社会科の授業方法に関する研究** 〇考えを広げ深める対話を重視した小学校社会科の研究** 〇持続可能な社会の創り手の育成を目指す小学校社会科〜探究的な視点を取り入れた授業づくり〜** 〇社会科における AI 活用** |

卒業生・修了生などの進路先

公立小中学校58名,私立高等学校1名,銀行1名,民間(教育系)1名,国家・地方公務員5名,

宮城教育大学大学院修士課程3名,東北大学大学院国際文化修士課程1名,福島大学大学院修士課程1名

山形大学教職大学院1名

<公務員系>:

国立大学法人弘前大学職員1,国立大学法人宮城教育大学職員1

ゼミ関係者 教員採用合格実績(2016,4.5現在)

仙台市25,宮城県8,福島県1,山形県2,岩手県1,青森県1,東京都4,千葉県11,埼玉県2,川崎市1,横浜市1,神奈川県3,長野県2

学部ゼミの主な学習活動

(1)地域素材の教材化をフィールドワークを通して各自のアプローチから進める。

(2)社会科教育関係の文献を読みながら課題を掘り下げる。

(3)社会科教育関係の公開授業や学校訪問から実践的課題を探索する。

(4)学校教育全般に関する課題について討論する。

(5)様々な教育学の理論について研究する。

○上記(1)の成果を2008年度オープンキャンパスにて模擬授業コンテストを実施しました。

<社会科教育演習B・模擬授業コンテスト趣旨説明>

目的:実践的な模擬授業を通じ,更なる授業力の向上を図る。

場所:230教室,時間:10:30~12:00

ルール:発表時間は一人約15分。質疑応答の時間を5分程度設ける。審査員による審査により優秀者を決定した。

○2010年度オープンキャンパスにて学部学生2人(小野寺さん・坂本さん)による模擬授業を実施しました。小学校社会科3年「暮らしと仕事」・中学校社会科地理的分野「身近な地域の学習-若林区-」の単元づくりによるものです。

大学院・学部の吉田剛研究室ゼミ構成員と主な研究成果

修士課程院生

<2011年度>

M2:1名(宮城教育大学卒)

修士論文題目:中学校社会科における世界認識形成について

研究生:1名(山形大学人文学部卒)

研究題目:中学校社会科における意思決定型授業の分析

<2010年度>

M1:1名(宮城教育大学卒)

<2009年度>

M1:1名(青森大学卒)

修士課程院生の研究結果

| 宮本静子(2009): | 中学校社会科地理的分野の「身近な地域の調査」に関する研究-教員へのアンケート調査の分析を通して-. 宮城教育大学大学院教育学研究科修士課程論文. |

|---|---|

| 宮本静子(2008): | 「身近な地域」の学習における野外調査の課題. 地理教育研究(全国地理教育学会),No.1,pp.90-94. |

| 宮本静子(2008): | 中学校社会科地理的分野の『身近な地域』の学習状況と課題. 日本地理教育学会研究発表(三重大学) |

| 吉田剛・宮本静子・石森広美(2009): | 社会科教育・地理教育・国際理解教育関係の学会における一動向. 宮城教育大学国際理解教育研究センター年報, 第4号, pp.1-9. |

| 吉田剛・宮本静子・渡邊淳一(2009): | 国際理解教育としての中学校社会科公民的分野の授業実践研究-世界遺産教育を中心として-. 宮城教育大学国際理解教育研究センター年報, 第4号, pp.47-55. |

| 宮本静子(2009): | 「世界地誌学習の進展」パネラー発表. 全国地理教育学会第3回大会シンポジュウム(文京学院大学). |

| 宮本静子(2010): | 中学校社会科地理的分野の「身近な地域」に関する教員の意識. 新地理(日本地理教育学会),第57巻,第3号,pp.1-13. |

| 宮本静子(2010): | 社会参画の視点を取り入れた身近な地域の調査. 第4回全国地理教育学会研究発表(文京学院大学). |

| 宮本静子(2011): | 地理「世界と比べた日本」に有効な学習の作業化. 『社会科教育』5月号, No.625, 明治図書. |

| 遠藤孝彦(2011): | 中学校社会科歴史的分野における世界史的内容の検討と地理教育. 地理教育研究(全国地理教育学会),No.8, pp.71-75. |

| 遠藤孝彦(2012): | 中学校社会科における世界認識形成. 宮城教育大学大学院教育学研究科修士課程論文. |

教職大学院生/研究生

<2011年度>

M2:3名:宮城県中学校現職1,宮城県小学校現職2

<2010年度>

M2:5名

M1:3名:宮城県中学校現職1,宮城県小学校現職2

☆研究生:1名:山形大学人文学部卒

<2009年度>

M2:2名:宮城県高等学校現職1名・仙台市小学校現職1名

M1:5名:○宮城県小学校現職1名,宮城県中学校現職1名,宮城県高等学校現職1名

○ストレートマスター2名(山形大学人文学部卒,岩手県立大学総合政策学部卒)

☆研究生:2名:山形大学人文学部卒・中国内モンゴル師範大学文学部卒(東北大学大学院進学)

教職大学院生・修士課程大学院生・研究生・学部生の研究結果

| 吉田剛・井上竜一・加藤真理(2009): | 国際理解教育としての小学校社会科展開型の授業実践研究-総合的な学習の時間と外国語活動の連携の可能性を求めて- 宮城教育大学国際理解教育センター年報, 第4号, pp.10-28. |

|---|---|

| 吉田剛・山崎賢一・山内洋美・半澤万里(2009): | 国際理解教育としての高等学校地歴・公民科の授業実践研究. 宮城教育大学国際理解教育研究センター年報, 第4号, pp.56-74. |

| 井上竜一(2009): | 小学校社会科展開型の実践的研究-地域素材を生かした、第4学年伝統的な工業の授業設計を通して-. 第58回全国社会科教育学会研究発表(弘前大学). |

| 山崎賢一(2009): | 高等学校公民科の地域産業学習に係わる実践発表. 第58回全国社会科教育学会研究発表(弘前大学). |

| 安部卓也(2009): | 世界認識にかかわる地理教育研究の近年の動き. 全国地理教育学会研究発表(文京学院大学). |

| 安部卓也(2010): | 世界認識にかかわる地理教育研究の動向. 地理教育研究(全国地理教育学会), No.6, pp.43-47. |

| 澤井文彦(2010): | 宮城県における小学校社会科副読本・副教材の研究. 第21回社会系教科教育学会(兵庫教育大学). |

| 井上竜一(2010): | 公民的資質を養う小学校社会科意思決定型授業の研究~地域素材を生かした問題解決的な学習を通して~. 社会科・学校教育研究,第1号,pp.2-9. |

| 山崎賢一(2010): | 公民科の学習指導に関する実践的研究~石巻の地域産業学習を通して~. 社会科・学校教育研究,第1号,pp.10-23. |

| 安部卓也(2010): | 高校生の学力向上につながる効果的な指導~中・高における空間認識の育成を通して~. 社会科・学校教育研究,第1号,pp.24-36. |

| 飯川弘芳(2010): | 地域素材を活用した中学校社会科歴史的分野の授業の開発~宮城県北部にまつわる隠れキリシタンを素材として~. 社会科・学校教育研究,第1号,pp.37-52. |

| 澤井文彦(2010): | 宮城県における小学校社会科副読本・副教材の研究~地域の発展に尽くした先人の具体的事例を中心として~. 社会科・学校教育研究,第1号,pp.53-68. |

| 後藤拓磨(2010): | 中学校社会科の経済学習におけるシュミレーション教材について. 社会科・学校教育研究,第1号,pp.69-75. |

| 渡邊史花(2010): | 中学校社会科公民的分野における地域を生かした国際理解教育. 社会科・学校教育研究,第1号,pp.76-92. |

| 伊藤明香(2010): | 価値判断・意思決定力を育成する社会科授業について. 社会科・学校教育研究,第1号,pp.93-102. |

| 吉田剛・伊藤明香・石森広美(2010): | ESD・国際理解教育関連の研究動向-2009年度-. 宮城教育大学国際理解教育センター年報,第5号,pp.37-51. |

| 吉田剛・安部卓也・渡邊史花(2010): | 国際理解教育としての中等社会科の授業設計. 宮城教育大学国際理解教育センター年報,第6号,pp.52-66. |

| 飯川弘芳(2010): | 中学校社会科における身近な地域の歴史学習-「旧仙台藩北部の隠れキリシタン」の単元開発-.第60回日本社会科教育学会研究発表(筑波大学). |

| 澤井文彦(2010): | 小学校中学年社会科副読本研究に基づく授業実践-「角田用水」の学習を例にして-. 第60回日本社会科教育学会研究発表(筑波大学). |

| 安部卓也(2010): | 中・高校生の空間認識. 第4回全国地理教育学会研究発表(文京学院大学). |

| 遠藤孝彦(2010): | 中学校社会科歴史分野における世界史的内容について. 社会科・学校教育研究,第1号,pp.103-115. |

| 亀和田陽(2010): | 小学校社会科における問題解決的な学習. 社会科・学校教育研究,第1号,pp.116-131. |

| 須田翔太(2010): | 歴史的イメージを育成する中学校社会科の授業設計. 社会科・学校教育研究,第1号,pp.132-147. |

| 藤原聡一(2010): | 現代的課題を考える小学校社会科歴史学習. 社会科・学校教育研究,第1号,pp.148-157. |

| 南館宏司(2010): | 小学校社会科における情意的な事柄の評価に関する研究. 社会科・学校教育研究,第1号,pp.158-167. |

| 佐藤靖秦(2011): | 教師の力量形成とICT活用授業の設計に関する研究. 社会科・学校教育研究,第2号,pp.1-4. |

| 高橋和義(2011): | 多面的・多角的な見方,考え方を育む歴史学習(カリキュラム開発)~近現代史をとおして~. 社会科・学校教育研究,第2号,pp.5-8. |

| 中澤健一(2011): | 社会科における地域素材の教材化に関する研究. 社会科・学校教育研究,第2号,pp.9-12. |

| 後藤拓磨(2011): | 中学校社会科の経済分野における参加型授業の在り方~シュミレーションによる学習活動を通して~. 社会科・学校教育研究,第2号,pp.13-16. |

| 渡邊史花(2011): | 中学校社会科における地球的課題の教材化. 社会科・学校教育研究,第2号,pp.17-20. |

| 安部卓也(2011): | 高校生の空間認識を育成する学習指導~中・高における地理学習の連続性に着目して~. 社会科・学校教育研究,第2号,pp.21-24. |

| 澤井文彦(2011): | 宮城県における小学校社会科副読本の研究~地域の発展に尽くした先人の具体的事例を中心として~. 社会科・学校教育研究,第2号,pp.25-28. |

| 飯川弘芳(2011): | 中学校社会科における身近な地域の歴史学習の研究~登米地方の素材を活用した単元の開発を通して~. 社会科・学校教育研究,第2号,pp.29-32. |

| 伊藤明香(2011): | 価値判断力を高める社会科の授業づくり. 社会科・学校教育研究,第2号,pp.33-36. |

| 吉田剛・飯川弘芳(2011): | 中学校社会科歴史学習における国際理解の視点を組み入れた授業実践-単元「身近な地域の歴史~カナダへ渡った登米地方の移民~」の開発-. 宮城教育大学国際理解教育センター年報, 第6号, pp.44-55. |

| 吉田剛・澤井文彦(2011): | 小学校社会科歴史学習における国際理解の視点を組み入れた授業実践-単元「韓国・朝鮮について学ぼう~朝鮮侵略と朝鮮通信使~」の開発-. 宮城教育大学国際理解教育センター年報, 第6号, pp.56-67. |

| 吉田剛・後藤拓磨(2011): | 2010年度社会科教育学会におけるESD関連の研究動向. 宮城教育大学国際理解教育センター年報, 第6号, pp.68-74. |

| 澤井文彦(2011): | 見学先の方々と仲良くなる. 『社会科教育』5月号, No.625, 明治図書. |

| 中澤健一(2011): | 宮城県女川町における教育の現状-小学校社会科の指導をとおして-. 第61回日本社会科教育学会研究発表(北海道教育大学). |

| 高橋和義(2011): | 多面的・多角的な見方,考え方を育む歴史学習-近現代史をとおして-. 第61回日本社会科教育学会研究発表(北海道教育大学). |

| 佐藤靖泰(2011): | ICT活用授業の設計を通した教師の力量形成-小学校社会科における事例報告-. 第61回日本社会科教育学会研究発表(北海道教育大学). |

| 宮本静子(2011): | 被災地における身近な地域の調査の学習-名取市閖上中学校を事例として-.第5回 全国地理教育学会研究発表(目白大学). |

| 久保亜結美(2011): | 子どもの遊び行動と空間認識. 社会科・学校教育研究,第2号,pp.37-40. |

| 千葉友梨(2011): | 日中韓の歴史教科書問題について. 社会科・学校教育研究,第2号,pp.41-44. |

| 中嶋恵里(2011): | 青森県における地域ブランド戦略. 社会科・学校教育研究,第2号,pp.45-48. |

| 三塚涼(2011): | オーストラリアの多文化主義における教育政策. 社会科・学校教育研究,第2号,pp.49-52. |

| 尾形隆寬(2011): | 日清・日露戦争期における戦争論~内村鑑三を中心に~.社会科・学校教育研究,第2号,pp.53-56. |

| 遠藤孝彦(2012): | 中学校社会科における世界の国々の取り上げについて. 宮城教育大学国際理解教育センター年報,第7号. |

| 佐藤靖泰(2012): | ICT活用授業の設計・実践・省察による授業改善と教師の授業力量形成-「ICT活用授業デザインパッケージ」の校内研究での運用を通して-. 社会科・学校教育研究,第3号,pp.1-4. |

| 髙橋和義(2012): | 多面的・多角的な見方,考え方をはぐくむ歴史学習. 社会科・学校教育研究,第3号,pp.5-8. |

| 中澤健一(2012): | 地域を見つめ,資料や考えを活用することができる児童の育成.社会科・学校教育研究,第3号,pp.9-12. |

| 遠藤孝彦(2012): | 中学校社会科における世界の国々の取り上げ. 社会科・学校教育研究,第3号,pp.13-16. |

| 伊藤明香(2012): | 価値判断力を高める社会科の授業づくり. 社会科・学校教育研究,第3号,pp.17-20. |

| 小野寺紀恵(2012): | 小学校における防災教育の在り方. 社会科・学校教育研究,第3号,pp.21-24. |

| 日下宗大(2012): | 小学校社会科における地域素材の教材化について~宮城県白石市を素材として~. 社会科・学校教育研究,第3号,pp.25-28. |

| 林道博(2012): | 小学校社会科におけるICTとデジタルコンテンツの活用について. 社会科・学校教育研究,第3号,pp.29-32. |

| 小野滋比古(2012): | 仙台市における新エネルギーの導入. 社会科・学校教育研究,第3号,pp.33-36. |

| 坂本麻美(2012): | 秋田県北部エコタウン計画に関する研究. 社会科・学校教育研究,第3号,pp.37-40. |

| 小野寺紀恵(2012): | 「地震」を素材とした授業づくり. 社会科・学校教育研究,第4号~授業づくり特集その1~,pp.1-3(2p分/1p). |

| 沓澤遙(2012): | 湯沢大堰を題材とした社会科教育. 社会科・学校教育研究,第4号~授業づくり特集その1~,pp.4-11(2p分/1p). |

| 久保亜結美(2012): | 私たちの地域を取りまく東北楽天ゴールデンイーグルス. 社会科・学校教育研究,第4号~授業づくり特集その1~,pp.12-18(2p分/1p). |

| 林道博(2012): | 「宮城県における日本なし」を素材とした授業づくり. 社会科・学校教育研究,第4号~授業づくり特集その1~,pp.19-22(2p分/1p). |

| 菅原海(2012): | 三陸地方における津波を素材とした授業づくり. 社会科・学校教育研究,第4号~授業づくり特集その1~,pp.23-31(2p分/1p). |

| 星知美(2012): | 伊豆沼・内沼を素材とした授業づくり. 社会科・学校教育研究,第4号~授業づくり特集その1~,pp.32-39(2p分/1p). |

| 武藤駿介(2012): | 秋田県における米作りを素材とした授業づくり. 社会科・学校教育研究,第4号~授業づくり特集その1~,pp.40-45(2p分/1p). |

| 三塚涼(2012): | くらしの中の外国-仙台港を入口として-. 社会科・学校教育研究,第4号~授業づくり特集その1~,pp.46-53(2p分/1p). |

| 日下宗大(2012): | 「ペットを導入とした仙台市の働き」を素材とした授業づくり. 社会科・学校教育研究,第4号~授業づくり特集その1~,pp.54-57(2p分/1p). |

| 佐竹雪乃(2012): | 支倉常長を素材とした授業づくり. 社会科・学校教育研究,第4号~授業づくり特集その1~,pp.58-64(2p分/1p). |

| 坂本麻美(2012): | 「宮城県における身近な調査」を素材とした授業づくり. 社会科・学校教育研究,第4号~授業づくり特集その1~,pp.65-67(2p分/1p). |

| 稲葉弘将(2012): | 青森市における身近な地域を素材とした授業づくり. 社会科・学校教育研究,第4号~授業づくり特集その1~,pp.68-75(2p分/1p). |

| 後藤琢磨(2012): | 世界地図・地球儀を活用した授業づくり. 社会科・学校教育研究,第4号~授業づくり特集その1~,pp.76-77(2p分/1p). |

| 小野滋比古(2012): | 伊達政宗の政策を素材とした授業づくり. 社会科・学校教育研究,第4号~授業づくり特集その1~,pp.78-80(2p分/1p). |

| 児玉彩夏(2012): | 弘前圏域定住自立圏を題材とした授業づくり. 社会科・学校教育研究,第4号~授業づくり特集その1~,pp.81-85(2p分/1p). |

| 千葉友梨(2012): | 戦時下の仙台市民~戦争と平和とは~. 社会科・学校教育研究,第4号~授業づくり特集その1~,pp.86-89(2p分/1p). |

| 日下宗大(2012): | 宮城県白石市の教材化. 社会科・学校教育研究,第4号~授業づくり特集その1~,pp.90-104(2p分/1p). |

| 小野寺紀恵(2012): | 東日本大震災を素材とする授業づくり. 社会科・学校教育研究,第4号~授業づくり特集その1~,pp.105-130(2p分/1p). |

| 児玉彩夏(2013): | 中学校における自尊意識. 社会科・学校教育研究, 第5号, pp.1-4. |

| 星知美(2013): | 小学校社会科における授業設計~伊豆沼・内沼を素材にして~. 社会科・学校教育研究, 第5号, pp.5-8. |

| 佐竹雪乃(2013): | 現代の子どもを取り巻く教育格差. 社会科・学校教育研究, 第5号, pp.9-12. |

| 菅原海(2013): | 小学校における津波防災教育~岩手県釜石市防災教育の分析を基に~. 社会科・学校教育研究, 第5号, pp.13-16. |

| 沓澤遙(2013): | イギリス地理カリキュラムにおける教科書研究. 社会科・学校教育研究, 第5号, pp.17-20. |

| 武藤駿介(2013): | 平成期における小学校社会科社会科教科書の分析. 社会科・学校教育研究, 第5号, pp.21-24. |

| 稲葉弘将(2013): | 学校教員のストレスとソーシャルサポート. 社会科・学校教育研究, 第5号, pp.25-28. |

| 大内翔太(2014): | 鳴子温泉地域における観光の分析 社会科・学校教育研究,第6号,pp.1-4. |

| 庄司桃子(2014): | フィンランド・メソッドを活かした授業づくり. 社会科・学校教育研究,第6号,pp.5-10. |

| 吉田早希(2014): | 韓国の小学校歴史教科書に関する研究. 社会科・学校教育研究,第6号,pp.11-14. 以降,休刊(2014より) |

2007年度 新潟県立村上中等教育学校にて大学出張講義

(1泊2日,7月20~21日)

■7月20日(金):大学出張講義(新潟県:大学ランクアップ事業)

90分×2コマ(対象:新潟県立村上中等教育学校の第4・5学年の生徒、保護者、吉田ゼミ生)

◎本大学出張講義は新潟日報版7/23にて紹介されました。

<記事の一部>

・・・吉田准教授の講義には文系の生徒らが参加。「世界の国々のイメージから考える国際理解教育」と題し、国を挙げて英才教育を推進するシンガポールや日韓の高校生の結婚観の違いなど、国によって異なる制度や感覚を説明した。吉田准教授は「マスメディアや学校教育が伝 える情報はアメリカ、中国、ヨーロッパなど主要な国に固定化している」と解説。「先進国や地理的に違い国は情報が入りやすいだけ。偏見を持たず、広い視野 で世界を見てほしい」と呼びかけた。五年生○○○君は「日本と外国のいろいろな話を聞いて国際理解の意味が少し分かった気がする。大学でどんな勉強をする のかもイメージがわいてきた」と話していた。

講義風景

■新潟県立村上中等教育学校見学:

同一校舎の中で、第1学年(中学1年)~第6学年(高校3年)の一般授業が見学でき、今後の教育を深く考える貴重な訪問となりました。

■その他(~7月21日):

村上地方民族資料館・おしゃぎり会館・重要文化財若林家住宅・イヨボヤ会館ほか入館。城下町村上の歴史・鮭文化などを教材研究の一環として広く勉強しました。

|

|

|

| 武家屋敷 | 武家屋敷内――庭園 | イヨボヤ会館――サケの稚魚 |

笹かま工場見学

現在吉田ゼミでは、宮城県の名産品である『笹かま』の教材化に取り組んでいます。

笹かまについて詳しく調べるため、2007年6月16日に『ささ圭』の笹かま工場へ見学に行きました。

写真は工場見学の様子です。

笹かまの製作過程

完成した笹かまや他かまぼこ製品

information

〒980-0845

宮城県仙台市青葉区荒巻字青葉149

TEL.022-214-3395

MAIL.yoshida@staff.miyakyo-u.ac.jp

MIYAGI University of Education

YOSHIDA Tsuyoshi Laboratory

149 Aramaki-Aza-Aoba, Aoba-ku, Sendai, 980-0845 JAPAN

MAIL.yoshida@staff.miyakyo-u.ac.jp