検索サイトを調べ学習に導入するためのヒント

検索前の知識状態から推測される検索方略と知識の広がりについて

インターネットを用いた調べ学習の問題点

- 教育用コンテンツが不足している

- 生徒たちに不適切な情報があふれている

- 情報の信頼性判断が難しい

- 情報過多であり、取捨選択が難しい

インターネット白書2000年

(日本インターネット協会)

調べ学習全般が抱える問題点

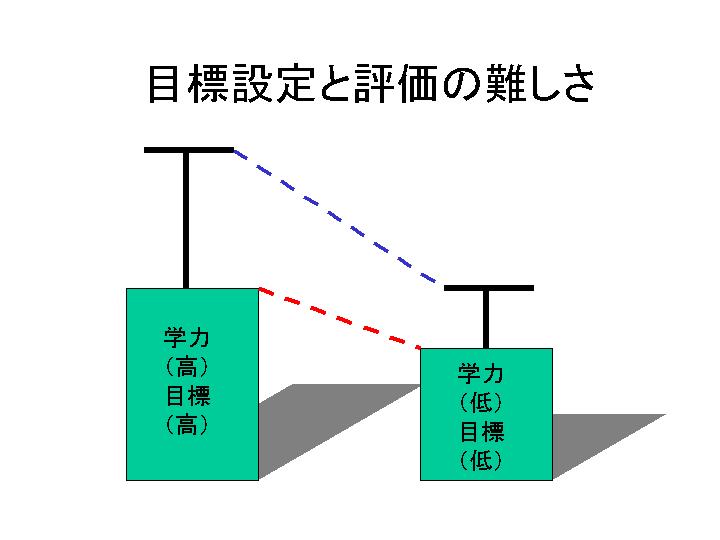

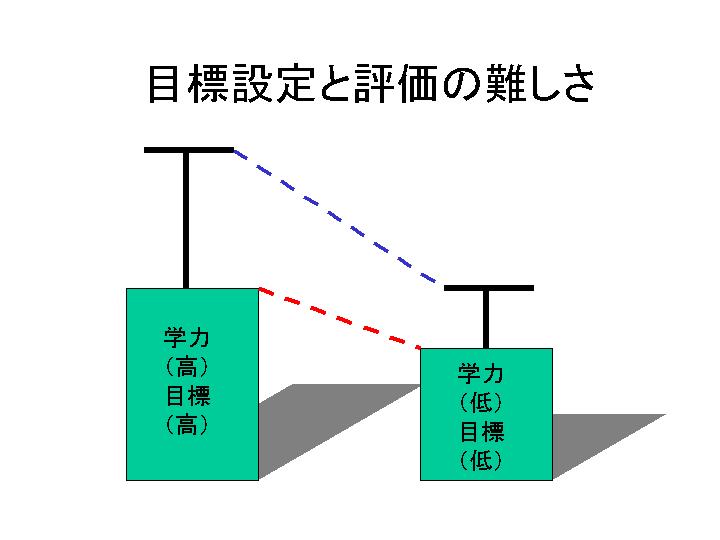

- 生徒の自主性に依存した目標設定になりやすい(過度の放任主義)

- 到達度の評価が難しい(メタ認知の難しさ)

- 体系的・構造的な知識が獲得される保証がない(這い回る経験主義)

- 賢い生徒はますます賢くなり、そうでない生徒は伸び悩む(格差の拡大と再生産)

学力の高い生徒の満足度が必ずしも高いわけでもない。

逆に、学力の低い生徒の方が満足度が高い可能性もある。

調査

参考URI:

http://www.miyakyo-u.ac.jp/school/taira/Lecture/LearnP/report_learning.html

目的

- 検索サイトを用いて、調べ学習の有効性を探る

- 問題状況: 猫も杓子もインターネット… 総合学習、生きる力、情報教育

調査方法

- KJ法を用いて、課題に関する事前知識を調べる(各グループの概念地図)

- 検索サイトを用いて課題について調べる

- 調べて分かった事柄をレポートにまとめて提出する

課題と被験者

- 被験者

-

2年生から4年生の41名

(大多数が初心者−最終的に34名)

- 課題

-

被験者たちは5つのグループに分かれ、各グループごとに

『迷惑メールの問題とはどのような問題で,

これを解決するためにはどうしたらよいのだろうか?』

について討論した。

この討論から1週間後に、実際に検索サイトを用いて自由にWebページを検索・閲覧した。

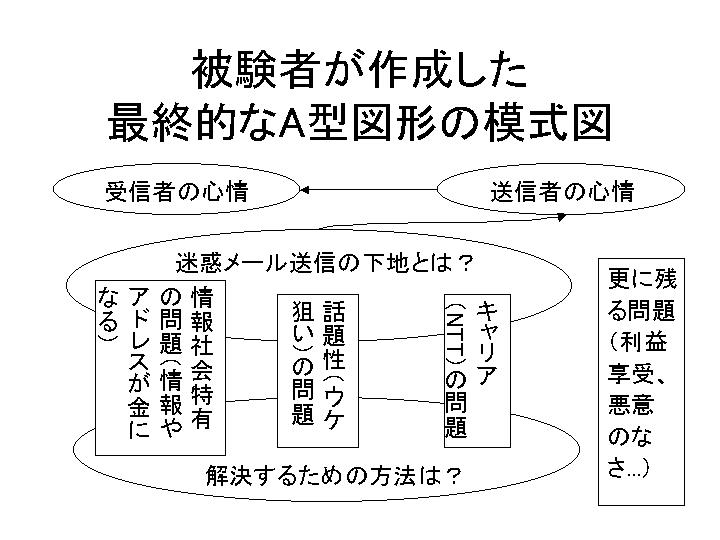

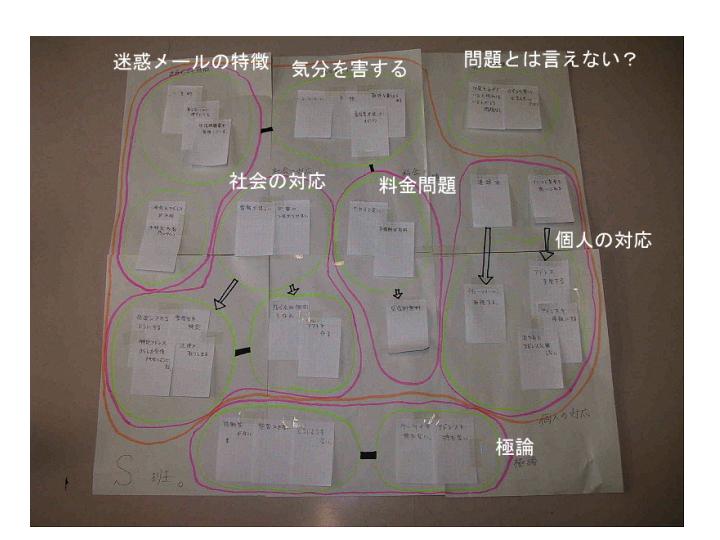

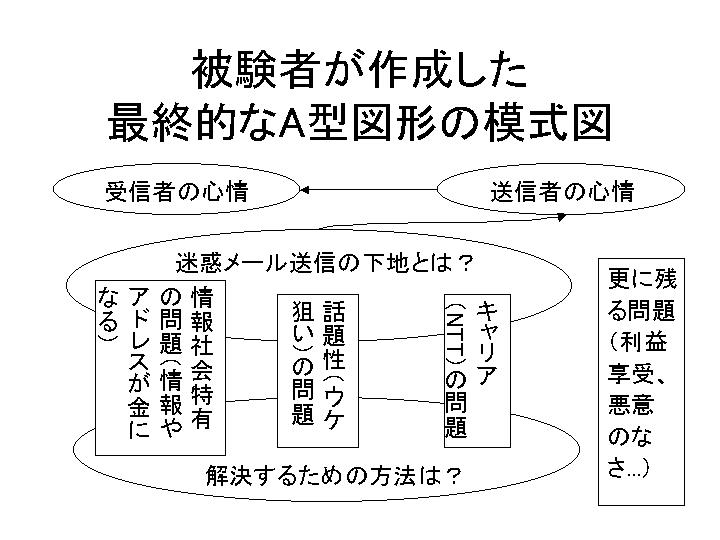

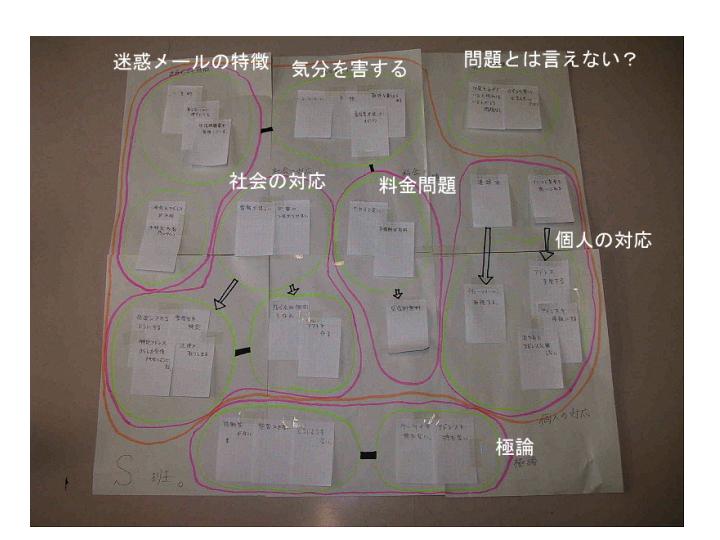

討論フェーズ:KJ法を用いた概念地図の作成

- ブレイン・ストーミング(カードの作成)

- 小グループの作成

- 中グループの作成・タイトル付け

- 大グループの作成・因果構造の確定

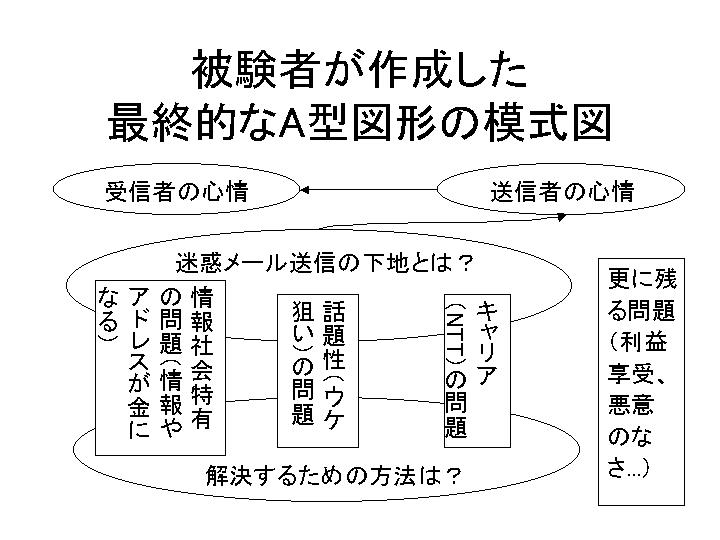

- 因果構造の図的表現(A型図形)

A型図形から示唆されること

- 迷惑メールとは、携帯電話における「出会い系サイト」の勧誘 という認識

- インターネットと関連したカードは、かなり周辺的な話題としてとらえられている

- 体系的な理解を追求するならば、インターネットと関連づける必要がある

探索フェーズ:検索サイトを用いて調べる

- 事前調査

- 検索とブラウズ(Netscape Navigator 4.7)・・・60分間

- 事後調査

- 履歴ファイルの送信

レポート

探索終了後、8日後に以下の点について考察したレポートを提出する。

- 探索によって得た知識を付与したA型図形

- 初期のA型図形に対して、どこがどのように変化したのか?

検索方略の分析

情報量の多寡とは関係なく、本人にとって身近で分かり易いページから閲覧し始める傾向

- 大半が「迷惑メール」を検索語として採用

- 携帯電話ベースの迷惑メールと関連したページを閲覧(34名中の10名)

- 極端な場合には、携帯電話会社のアドレスを調べるために検索する

学習された結果

- SPAM に関するページを複数閲覧していたのにも関わらず、SPAMという用語は使用しない

- 技術的な問題まで含めて、迷惑メールがどのような問題であるかを理解できるようになった被験者は、34名中の3名

- 既存の知識構造を広げるような方向ではなく、検索前に形成されていた興味関心に基づいて、既存の知識構造を強化・補完していくような方向に機能する可能性も?

どういう対応が必要か?

- 放任主義に陥らないような指導と評価が必要

- 適切な到達度の評価を身につけさせる(他者評価から自己評価へ)

- 体系的・構造的な知識を持たせるためには、講義も時には必要

(視点を広げるような事例を紹介する等)

- 学習の増幅器(amplifier)という発想は捨ててはならない、と思う

(equalizerの振りをするのはツマラナイ…とりあえず、

各人の興味関心を伸ばすことができる可能性があるのだし…)